Rückblick: 100 Jahre Stromversorgung in St. Georgen

Über den Auf- und Ausbau der elektrischen Infrastruktur in St. Georgen am Ybbsfelde (von Georg Gallhuber):

Der erste dokumentierte Stromanschluss auf dem Gemeindegebiet war bereits während des ersten Weltkriegs (ab 1915) für die Beleuchtung des Kriegsgefangenenlagers in Hart. Das Elektrizitätswerk der Stadtgemeinde Amstetten versorgte das für zirka 20.000 Mann ausgelegte Lager.(1) Das Kraftwerk in Greinsfurth war bereits seit 1901 in Betrieb.(2) Inwieweit die Harter Bevölkerung von der Errungenschaft der elektrischen Energie profitieren konnte, ist nicht überliefert.

Nach dem ersten Weltkrieg und der damit verbundenen Auflassung des Kriegsgefangenenlagers Hart bat im Dezember 1918 die Gemeindevertretung von St. Georgen den Bürgermeister von Amstetten Carl Kubasta, schriftlich „mit der jetzt doch verfügbaren Energie“ die Ortschaften St. Georgen, Leutzmannsdorf, Hermannsdorf und Krahof mit Strom zu versorgen.(3) Auch ein (Anm. geplantes) „Elektrizitätswerk Leutzmansdorf“ wurde in dem Schreiben erwähnt.

Am 13. April 1920 beschloss der Gemeinderat von Amstetten den Anschluss von St. Georgen und Leutzmannsdorf an das Stromnetz des städtischen Elektrizitätswerks.(4) Im Amstettner Gemeinderatsbeschluss vom 15. Februar 1921 wurde dann auch festgelegt, dass für die Stromlieferung nicht nur Strombezugsgebühren eingehoben werden. Die „Lichtinteressenten“ wurden auch noch zu Lebensmittellieferungen verpflichtet.(5) – Das verdeutlicht die prekäre Ernährungslage Anfang der 1920er Jahre, vor allem im städtischen Bereich.

Die Umsetzung des Projekts wurde 1923 abgeschlossen, wobei zwei 10 kV Hochspannungsleitungen mit 10 km und 4,5 km Leitungslänge mit den Endpunkten in St. Georgen und Hermannsdorf an das Amstettner Stromversorgungsnetz angebunden wurden.(6)

Die Kriegszeit war im Rahmen der verfügbaren Mittel ein weiterer Treiber für den Netzausbau und so wurden die für den Autobahnbau in Krahof errichteten Baracken ab zirka 1939 mit einer Stromleitung aus Allersdorf mit elektrischer Energie versorgt.(7)

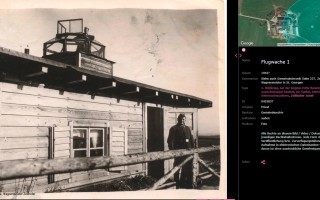

Als weiterer Schritt zum Ausbau der elektrischen Infrastruktur in St. Georgen ist die 1943 „auf Befehl der Deutschen Luftwaffe“ von St. Georgen nach Krahof – Kienberg verlaufende 10 kV Leitung dokumentiert.

Die beim Koigner (Teufel) befindliche Luftaufklärungsstation hatte Scheinwerfer mit 1,5 Meter Durchmesser, damit war eine adäquate Stromversorgung erforderlich. Die Errichtung der Stromversorgungsanlage erfolgte durch die Fachkräfte der Stadtwerke Amstetten, wobei für Hilfstätigkeiten die Bewohner der umliegenden Häuser zur „Arbeitsleistung herangezogen wurden“.(8)

Die Krahofer wollten nicht nur zur Arbeitsleistung „herangezogen“ werden, sondern auch von der vor ihrer Haustüre liegenden Trafostation profitieren. Daher trat eine Interessensgemeinschaft von 23 Krahofer Hausbesitzern an das Elektrizitätswerk Amstetten mit dem Ansuchen um Stromversorgung heran.

Am 23. Oktober 1944 wurde ein Übereinkommen geschlossen, die 23 Liegenschaften mit Strom zu beliefern. In Summe hatten die Interessenten 24.975.- Reichsmark (Anm. ca. 150.000.- EUR) aliquotiert nach Grundstücksbesitz zu bezahlen und alle Hilfstätigkeiten, Transporte sowie Quartier und Verpflegung für die Fachkräfte zu stellen. Es wurde auch festgehalten, dass „die Anlage kriegsbedingt behelfsmäßig ausgeführt wird“, und dass, „sobald das Elektrizitätswerk in der Lage ist, die Anlage in einer friedensmäßigen Ausführung auszugestalten“, ebenfalls die vereinbarten Hilfsleistungen zu erbringen wären. Als Leitermaterial wurden kriegsbedingt statt Aluminium und Kupferlegierungen Stahlseile (!) eingesetzt und daher den zukünftigen Stromkunden auch technische Einschränkungen auferlegt: Es durften nur Elektromotore mit typisch 2 PS (Anm.: ca. 1,5 kW) und höchstens 4 PS (Anm.: ca. 3 kW) betrieben werden. Ein 11,8 PS (Anm: ca. 8,7 kW) Motor für Druschzwecke durfte nur nach einer vom Elektrizitätswerk vorgegebenen „Druschordnung“ verwendet werden.(9)

Die Versorgung erfolgte zunächst über einen weiteren Masttransformator südlich vom Koigner. Am 3. März 1945 erfolgte wenige Wochen vor Kriegsende die feierliche Inbetriebnahme der Netzerweiterung im Rahmen einer Lichterfeier. Die Monteure, Willi Haberfellner und Hans Prisch, die ja vertragsgemäß in Krahof einquartiert und verpflegt wurden, lernten über die Monate Krahof und seine Bewohner näher kennen und trugen zum Abschied und sicher zum Gaudium der Festteilnehmer ein Schmähgedicht vor.(10)

1947 wurde in Krahof das Transformatorhaus an der Stelle errichtet, wo es sich heute noch in abgeänderter Ausführung befindet und die Masttransformatoren beim Koigner abgebaut. Die Trafoleistung wurde mit 57 kW angegeben. Das entspricht durchschnittlich ca. 2,5 kW je Liegenschaft. Jedoch konnten die Bauern wegen des hohen Spannungsabfalls an den Stahlleitern teilweise die Dreschmaschine noch immer nicht mit Elektromotoren betreiben. Die offenbar nicht imprägnierten Masten waren verfault und die Stadtwerke konnten die Kosten für die erforderlich Maßnahmen nicht mehr allein tragen und traten daher erneut an die vertraglich gebundenen Stromabnehmer heran, einen finanziellen Beitrag zu leisten. Scheinbar gab es Unstimmigkeiten bei der Aufteilung der Nachforderung der Stadtwerke. Daher baten die Stadtwerke den Bürgermeister der Gemeinde Krahof, Johann Klamminger, „die Sache in die Hand zu nehmen“.(11)

Die während der Nazi Diktatur als Teil der „Reichssammelschiene“ projektierte 110 kV Leitung zwischen Ernsthofen und Bisamberg verläuft durch Krahof. Diese Freileitung war zu Kriegsende bereits in Bau, eine Teil-Inbetriebnahme erfolgte 1947. 1948 wurde die Leitung bis Pottenbrunn mit 220 kV bespannt.(12)

Und so wurden durch Krahof einige Megawatt Leistung durchtransportiert, während die lokalen Stromkunden noch immer um jedes Kilowatt Anschlussleistung kämpfen mussten.

„Auf Verlangen“ der NÖ Landesregierung wurde mit 1. November 1953 die Abgrenzung der Versorgungsgebiete des Elektrizitätswerks Amstetten und der NEWAG (heute Netz-Nö) neu festgelegt, und somit die „Lichtgenossenschaften“ St. Georgen, Triesenegg, Perasdorf, Galtbrunn, Allersdorf, Balldorf und Hörmannsdorf ins mittlerweile auf 20 kV ausgelegte Netz der NEWAG angegliedert.(13)